5 palabras claves en mi proyecto de investigación.

Comunicación

Educación

Medios

Conocimiento

Aprendizaje.

Comparando estos términos y utilizando la herramienta Google Trends para determinar la popularidad de búsqueda de estas palabras en Colombia en los últimos 5 años (2017 – 2022) encontramos lo siguiente.

La palabra comunicación tuvo la búsqueda mas baja, en junio del 2017, pero luego en septiembre del 2017 tuvo el pico mas alto en los últimos 5 años.

El departamento del Guanía, fue donde mas se busco la palabra comunicación en Colombia del 2017 al 2022.

La referencia mas usada en las búsquedas sobre comunicación en Colombia en los últimos 5 años fue la frase ‘elementos de comunicación’.

De los cinco términos o palabras claves de mi investigación, la mas popular buscada en Colombia del 2017-2022 fue educación en marzo del 2000, alcanzo el 100%. Mientras que la menos buscada en ese mismo periodo de tiempo, fue conocimiento, con un cero por ciento en varias fechas, octubre del 2017, diciembre 2018, diciembre 2019, entre otras.

En cuanto a las palabras claves de mi investigación (comunicación, educación, medios, conocimiento, aprendizaje) usadas en los corpus y libros en Colombia y en el mundo, encontramos que la mas utilizada fue comunicación, seguida de educación y conocimiento, mientras que medios y aprendizaje son la menos utilizadas.

Los resultados de estas búsquedas tanto de palabras en google trends y en libros o corpus, me dicen que debo profundizar mi investigación en la comunicación educativa, y es aquí donde se puede encontrar mas textos y contenidos, que propiamente sobre la educomunicación. Los términos secundarios como medios, aprendizaje y conocimiento son importantes en la construcción de mi pregunta problema, pero la base de mi investigación debe ser la comunicación educativa, visibilizando y respondiendo a la problemática que planteo sobre la falta de claridad y profundidad en trabajos para comunicar y educar a través de la comunicación.

Category: Uncategorized

Reseña: Cinco Malentendidos sobre la investigación de estudios de caso.

Flyvbjerg doblado

Universidad de Aalborg, Dinamarca

Indagación cualitativa

Volumen 12 Número 2 Abril 2006 219-245 © 2006 Sage Publications 10.1177/1077800405284363 http://qix.sagepub.com alojado en SAGE Journals: Your gateway to world-class research journals (sagepub.com)

Para quienes estamos comprometidos con la educación, el trabajo investigativo de carácter social, comunitario, político o económico entre otros, resulta interesante hacer un alto y detenernos a leer este análisis que hace Flyvbjerg Doblado en este artículo, ya que a través del mismo; explica con lujo de detalles cada una de las razones que tiene para considerar que se ha malentendido o simplificado excesivamente la investigación de estudio de caso dejando al descubierto lo que él considera 5 malentendidos que hasta ahora han hecho creer que un caso o estudio de caso es ilusorio y sólo puede aportar hipótesis poco confiables sin validez científica.

Cabe resaltar que Doblado es un reconocido geógrafo danés, economista, planificador urbano, filósofo, científico e investigador; autor de varios libros sobre planificación y gestión de megaproyectos y editor de más de 200 artículos publicados en revistas profesionales a nivel internacional; precisamente es el autor de este artículo que hoy nos roba toda la atención por el análisis profundo que hace sobre los errores hasta ahora publicados en torno a las investigaciones basadas en estudio de caso. Literalmente hace referencia a la conceptualización de los diccionarios de sociología que definen: “un estudio de casos no puede aportar información confiable sobre la clase más amplia, pero puede ser útil en las etapas preliminares de una investigación ya que proporciona hipótesis que “pueden probarse sistemáticamente con un mayor número de casos” (Abercrombie, Hill, & Turner 1984, p. 34)1;

Está claro que el objetivo del autor es demostrar que un caso o estudio de caso en sí mismo no es ilusorio, tiene validez y fiabilidad científica aunque no esté sobre la base de otras hipótesis o tesis muy a pesar de lo que considera la sabiduría convencional investigativa al respecto, es por ello; que decide examinar, corregir y resumir en cinco apartados estos conceptos que no son totalmente incorrectos, pero tampoco reflejan el potencial que tiene la técnica como tal.

En el primer tema el autor hace énfasis sobre “el papel de los casos y la teoría en el aprendizaje humano”. En este análisis hace dos observaciones; primero: el estudio de caso produce conocimiento dependiente del contexto necesario para que las personas se desarrollen desde lo básico hasta convertirse en virtuosos. En segundo plano resalta que para estudiar los problemas humanos se requiere de un conocimiento dependiente del contexto lo cual imposibilita una construcción teórica epistémica. También resalta dos términos: virtuosos: “salto cualitativo en el proceso de aprendizaje desde el uso de la razón analítica regido por reglas, hasta el desempeño fluido de habilidades tácticas Pierre Bourdieu (1977); y humanos, el mismo término fue considerado más adelante por Hubert Dreyfus y Stuart Dreyfus (1986) como: los verdaderos expertos humanos.

De acuerdo a lo anterior el autor explica que únicamente con base en la experiencia de casos las personas pueden pasar de ser principiantes para convertirse en expertos ya que aprender solo con base en conocimientos y reglas independientes del contexto mantiene al aprendiz en nivel de principiante, por ende; la sola racionalidad analítica es inadecuada durante el proceso de aprendizaje como estudiante, profesional, investigador o practicante mientras que los estudios de casos bien elegidos asociados al conocimiento basado en reglas pueden llevar al estudiante a alcanzar la competencia ya que; da una proximidad continua y visión matizada de la realidad facilitando la retroalimentación de los estudiados, totalmente necesaria para un aprendizaje eficaz.

La otra razón que coloca Doblado es que en las ciencias sociales no existe la teoría predictiva por lo tanto el conocimiento concreto que ofrecen es dependiente del contexto y el estudio de casos es el más adecuado para ofrecer este tipo de conocimiento. A este concepto se suman otros investigadores de la sabiduría tradicional como Campbell (1975), Hanz Eysenck (1976), Charles Ragin, Howard Becker (1992).

En conclusión se cuenta con casos específicos y conocimiento dependiente del contexto por tanto el primer malentendido que surge sobre el estudio de casos es que: “el conocimiento general teórico (independiente del contexto) es más valioso que el conocimiento concreto y práctico (dependiente del contexto)”. Por otra parte, las teorías predictivas, universales y cientificistas no se pueden encontrar en el estudio de los asuntos humanos; de tal manera que se debe considerar que: El conocimiento concreto y dependiente del contexto es en realidad, más valioso que la vana búsqueda de teorías predictivas y universales.

El segundo tema tiene como título: casos como “cisnes negros” y describe el segundo malentendido que hace referencia a que “no se puede generalizar a partir de un solo caso”. No obstante; el estudio de caso es muy adecuado para identificar “cisnes negros” debido a su enfoque en profundidad: lo que parece ser “blanco” a menudo resulta ser “negro” en un examen más detallado.

Un ejemplo colocado por el investigador Popper dice “todos los cisnes son blancos y propuso que de observar un solo cisne negro falsificaría esta proposición y tendría un significado general estimulando futuras investigaciones y construcción de teorías .La falsificación es una de las pruebas más rigurosas a las que se puede someter una proposición científica: si una sola observación no encaja con la proposición, se considera que no es válida en general y, por lo tanto, debe ser revisada o rechazada.

En conclusión Doblado aclara que la segunda definición que dice “no se puede generalizar sobre la base de un solo caso y que el estudio de caso no puede contribuir al desarrollo científico a través de la generalización como suplemento alternativo de otros métodos”, también es errada. A menudo se puede generalizar sobre la base de un solo caso, y el estudio de caso puede ser central para el desarrollo científico a través de la generalización como suplemento o alternativo de otros métodos. Pero la generalización formal está sobrevalorada como fuente de desarrollo científico, mientras que “la fuerza del ejemplo” está subestimada.

Sostiene que, El estudio de caso es ideal para generalizar utilizando el tipo de prueba que Karl Popper (1959) llamó “falsificación”, que en ciencias sociales forma parte de crítica. Analizado de esta manera un estudio de caso puede ser el eje central de una investigación científica utilizando la generalización en forma alternativa o suplementaria de otros métodos.

El tercer tema se titula “estrategias para la selección de casos”, donde señala un tercer malentendido: “el método de caso es más útil para generar hipótesis en los primeros pasos de un proceso de investigación total, mientras que la prueba de hipótesis y la construcción de teorías se llevan a cabo mejor mediante otros métodos más adelante en el proceso”.

Aquí el autor analiza minuciosamente los porqués de esta proposición y afirma “El estudio de caso es útil tanto para generar como para probar hipótesis, pero no se limita solo a estas actividades de investigación. Sumándose a esta nueva concepción Eckstein (1975) argumenta que los estudios de casos son mejores para probar hipótesis que para producirlas y éstos son más valiosos en las etapas donde se prueban las teorías de las fechas de las teorías. (p. 80). La prueba de hipótesis se relaciona directamente con la cuestión de la “generalización”, y esto a su vez se relaciona con la cuestión de la selección de casos, por lo tanto; la generalización de los estudios de casos puede incrementarse mediante la selección estratégica de casos, así como una muestra aleatoria puede ser la más adecuada, así por ejemplo; se puede hablar de casos extremos, críticos, paradigmáticos, probables o menos probables los cuales pueden conducir hacia la falsificación de proposiciones o a la verificación de las mismas, todo dependerá del diseño del estudio y de las características específicas del caso real. Con razones y ejemplos el autor direcciona al lector para que de una manera práctica logre una mejor comprensión y valoración a su posición frente a este tema.

Por último, en cuanto a las consideraciones de estrategia en la elección de los casos, cabe mencionar que las diversas estrategias de selección no son necesariamente mutuamente excluyentes. Por ejemplo, un caso puede ser simultáneamente extremo, crítico y paradigmático.

En conclusión, la interpretación de un caso puede proporcionar una riqueza única de información porque se obtienen varias perspectivas y conclusiones sobre el caso de acuerdo a como se ve e interpreta en relación con la estrategia aplicada y tipo de caso.

El cuarto tema se titula “¿Los estudios de caso contienen un sesgo subjetivo? Este malentendido sobre estudios de caso en investigación apunta a “que el método mantiene un sesgo hacia la verificación, buscando confirmar los conceptos previos del investigador, de modo que el estudio se vuelve de dudoso valor científico. La anterior afirmación fue compartida por Diamond (1996) y Francis Bacon (1853) quienes observan que el estudio de caso adolece de lo que llamó Bacon un “inconveniente paralizante” porque no aplica “métodos científicos”.

Esta interpretación es debatida por el autor con una gran sutileza mostrando la posición de varios investigadores que se muestran en pro y en contra. Para los tradicionalistas el sesgo hacia la verificación es general abre espacio para el juicio subjetivo y arbitrario del investigador y utilizan esta crítica para advertir sobre la falta de conocimiento de todo lo que involucra la investigación del estudio de caso. Entre los defensores del estudio de caso encontramos a Campbell (1975), Ragin (1992), Geertz (1995), Wieviorka (1992) y otros argumentando que el estudio de caso tiene su propio rigor, diferente sin duda, pero no menos estricto que el rigor de los métodos cuantitativos.

La ventaja del estudio de caso es que puede “acercarse” a situaciones de la vida real y probar puntos de vista directamente en relación con el fenómeno a medida que se desarrollan en la práctica, incluso; los estudios de un solo caso “son múltiples en la mayoría de los esfuerzos de investigación porque las ideas y la evidencia pueden estar vinculadas de muchas maneras diferentes”.

En conclusión, de acuerdo a lo planteado en los malentendidos anteriores, lo que caracteriza el estudio de caso es la falsificación, no la verificación, además el subjetivismo y el sesgo hacia la verificación se aplican en todos los métodos. Por el contrario, la experiencia indica que el estudio de caso contiene un mayor sesgo hacia la falsificación de nociones preconcebidas que hacia la verificación.

El quinto tema o malentendido tratado en este artículo, se titula “La calidad irreductible de las buenas narrativas de casos”. Aquí la duda surgió a partir de la narrativa que generalmente se desprende de un análisis cuantitativo, el cual en la mayoría de las veces es extenso. Para los investigadores convencionales esto hace difícil que el resultado se pueda simplificar en fórmulas científica ordenadas o en teorías abriendo espacio a la ambigüedad.

Para los defensores del estudio de caso la narrativa debe relacionar el caso con posiciones filosóficas de varias especializaciones y dar lugar a que los lectores también interpreten y saquen sus propias conclusiones sobre el caso en cuestión. El objetivo es que el estudio sea diferente para las diferentes personas. Que ellos descubran su propio camino y verdad dentro del caso. La historia del caso en sí misma, es el resultado. Una realidad virtual que al final busca sensibilizar sobre el problema tratado. Lo que se tiene que comprender es que los expertos no utilizan reglas, sino que trabajan sobre la base de una experiencia detallada del caso. Las reglas caracterizan a los expertos, pero no a los verdaderos expertos humanos.

En conclusión, resumir un estudio de caso no es fácil, pero permite que el lector se sensibilice e interprete la realidad de acuerdo a los detalles que la misma narrativa presenta abordando eso sí, todas las experiencias y facetas del caso. Los buenos estudios de caso deben leerse como narrativas en su totalidad. A su vez esta contribuye con el desarrollo acumulativo del conocimiento.

CONCLUSIÓN

En términos generales y visto de una manera holística me atrevo a sugerir que tanto los investigadores de la sabiduría convencional científica como los proponentes del estudio de caso se complementan puesto que toda investigación parte de un problema, una necesidad; dicho de otra manera, un caso específico. Por tanto, el estudio de caso es inherente a la investigación científica y estos no deben existir de manera divorciada ya que se complementan desde un principio hasta alcanzar el objetivo final de la investigación porque no se podría avanzar hacia una investigación si no se parte de un caso específico objeto de la misma.

Otra cosa es, qué tipo de método conviene a uno u otro tipo de investigación. Obviamente considero en investigaciones de carácter social el estudio de caso es una plataforma ideal para iniciar un estudio de múltiples casos y desarrollar una narrativa que pueda sensibilizar al grupo objeto de estudio de manera imparcial, contando con un estudio detallado y aproximado a la realidad del mismo.

Veo con buenos ojos e invito a leer las apreciaciones hechas por Flyvbjerg Doblado en este artículo, así como también me inclino por la forma en que aclara los malentendidos que hasta ese momento se daban por sentado como verdades sobre el estudio de caso. Es un artículo que se debe digerir en sí mismo, como un estudio de caso que conduce a aclarar las inconsistencias que viene arrastrando el estudio de caso desde que se comenzó a emplear este método de investigación.

NOMBRE DEL RESEÑISTA: Anwar Iván Vargas María

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: PUJ

REFERENCIAS:

Abbott, A. (1992). ¿Qué hacen los casos? Algunas notas sobre la actividad en el análisis sociológico. En C.C. Ragin & H. S. Becker (Eds.), ¿Qué es un caso? Explorando los fundamentos de la investigación social (pp. 53-82). Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.

Abercrombie, N., Hill, S., & Turner, B. S. (1984). Diccionario de sociología. Harmondsworth, Reino Unido: Pingüino.

Abercrombie, N., Hill, S., & Turner, B. S. (1994). Diccionario de sociología (3ª ed.). Harmonds- worth, Reino Unido: Pingüino.

Arendt, H. (1958). La condición humana. Chicago: University of Chicago Press.Bacon, F. (1853). Novum organum. En Las obras físicas y metafísicas de Lord Bacon

(Libro 1). Londres: H. G. Bohn.Bailey, M. T. (1992). ¿Los físicos utilizan estudios de casos? Reflexiones sobre la administración pública investigación. Public Administration Review, 52(1), 47-54. Flyvbjerg / Malentendidos de investigación de estudio de caso 243

Bal, M. (1997). Narratología: Introducción a la teoría de la narrativa (2ª ed.). Toronto, Canadá: University of Toronto Press.

Barzelay, M. (1993). El estudio de caso único como investigación intelectualmente ambiciosa. Revista de Investigación y Teoría de la Administración Pública, 3(3), 305-318.

Benhabib, S. (1990). Hannah Arendt y el poder redentor de la narrativa. Investigación social, 57(1), 167-196.

Beveridge, W. I.B. (1951). El arte de la investigación científica. Londres: William Heinemann. Blaug, M. (1980). La metodología de la economía: O cómo explican los economistas.

Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.Bourdieu, P. (1977). Esquema de una teoría de la práctica.

Cambridge, Reino Unido: Universidad de Cambridge Press.Campbell, D. T. (1975). Grados de libertad y el caso de estudio. Estudios Políticos Comparados, 8(1), 178-191.

Campbell, D. T., & Stanley, J.C. (1966). Diseños experimentales y cuasi-experimentales para investigación.

Chicago: Rand McNally.Carr, D. (1986). Tiempo, narrativa e historia. Bloomington: Indiana University Press. Christensen, C. R. (con Hansen, A. J.). (Eds.). (1987). La enseñanza y el método del caso.

Boston: Harvard Business School Press.Cragg, C. I. (1940). Porque la sabiduría no se puede contar. Harvard Alumni Bulletin (Harvard Business)

School Reprint 451-005), pp. 1-6.Darwin, C. (1958). La autobiografía de Charles Darwin. Nueva York: Norton.Diamond, J. (1996, 14 de noviembre). Las raíces del radicalismo. The New York Review of Books, págs. 4-6.

Dogan, M., & Pelassy, D. (1990). Cómo comparar naciones: Estrategias en política comparada (2ª edición).

Chatham, Reino Unido: Chatham House.Dreyfus, H., & Dreyfus, S. (con Athanasiou, T.). (1986). Mente sobre máquina: El poder de intuición humana y experiencia en la era de la computadora.

Nueva York: Free Press.Eckstein, H. (1975). Estudio de caso y teoría en ciencia política. En F. J. Greenstein & N. W. Polsby (Eds.), Handbook of political science (Vol. 7, pp. 79- 137).

Lectura, MA: AddisonWesley.Eysenck, H. J. (1976). Introducción. En H. J. Eysenck (Ed.), Case studies in behavior therapy (págs. 1-15).

Londres: Routledge.Fehn, A., Hoestery, I., & Tatar, M (Eds) (1992). Historias interminables: Hacia una crítica.

Taller Semana 5-Laboratorio Métodos Avanzados de Investigación. Notas de campo.

Actividad 1: Observación y toma de notas de campo.

- Realicé la visita y observación de un espacio virtual durante 20 minutos.

- Notas durante la observación en computador:

Espacio: El lugar físico donde se realiza el evento observado es en una de las calles del Barrio Belén de Bogotá. Virtualmente el evento es transmitido en vivo a través de las redes sociales Facebook y YouTube del Instituto Distrital de Patrimonio. Se observan físicamente unas 50 personas en el lugar, aunque virtualmente se registran 26.000 vistas en Facebook y 1447 visualizaciones en YouTube.

El lugar del evento está adecuado con una tarima pequeña con 4 sillas donde se instalan la alcaldesa, la ministra de cultura, el secretario de cultura y el director del Instituto Distrital de Patrimonio que usan micrófonos inalámbricos y un proyector de pantalla. Diagonal a la tarima se ubica sobre el andén el presentador del evento que interviene de pie y usa un micrófono estático y al frente de la tarima sobre la calle, hay unas filas con sillas donde está sentado el público.

Al tratarse de una transmisión quienes vemos el evento a través de la pantalla vemos un actor adicional que es el intérprete de señas.

Actor: Autoridades gubernamentales del Ministerio de Cultura y el Instituto Distrital de Patrimonio, habitantes del Centro Histórico de Bogotá, académicos, integrantes de los equipos de trabajo del Min cultura y el Distrito. Este grupo de personas que presencian el lugar es heterogéneo en cuanto a género y edad (hay niños y adultos hasta de 70 años).

Actividad: Se realiza el acto de lanzamiento del PEMPP in situ en vivo, con intervenciones protocolarias y la proyección de videos previamente grabados. Una vez concluido el acto de apertura del evento se realiza un recorrido en cabeza de la alcaldesa de Bogotá y la Ministra de Cultura a una de las huertas del barrio Belén, en tiempo real, cuya iniciativa de emprendimiento y productividad también representa un componente esencial del patrimonio del sector.

Objeto: Tarima e implementos audiovisuales, sillas, pantallas, paredes, fachadas de vivienda, ventanas, puertas, andenes, calle.

Actuación: cada funcionario anfitrión del evento hace uso de la palabra con discurso protocolario e institucional. Posteriormente participan de manera espontánea de un recorrido a pie por algunas calles del Barrio Belén hasta llegar a la huerta productiva.

Evento: las personas invitadas al evento de lanzamiento del PEMP observan los videos proyectados durante el evento y escuchan las intervenciones protocolarias. Posteriormente participan de un breve recorrido por el lugar.

Tiempo: El evento transcurre durante el día por el transcurso de una hora y media aproximadamente; no obstante, la transmisión fue divulgada en horas de la noche. Durante el en vivo se combinan alocuciones en tiempo real y videos que dan cuenta de procesos previos de construcción del documento PEMP, así como de lugares emblemáticos propios del Centro Histórico de Bogotá, con los cuales se revitaliza la memoria y la armonización de los tiempos pasados, presentes y las perspectivas a futuro impulsadas desde la apuesta de adopción del PEMP.

Meta: las entidades gubernamentales tratan de oficializar la adopción del PEMP del Centro Histórico de Bogotá a través de un evento público en uno de los barrios involucrados. En cabeza de la Alcaldesa Claudia López se presenta el Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP, para el Centro Histórico de Bogotá que según el Distrito se beneficiará a 56 mil habitantes del sector, y que será la hoja de ruta hasta el 2038, para mejorar la economía, las viviendas y conservar las tradiciones.

Sentimiento: Durante el evento se evocan sentimientos de alegría, esperanza, pero también de nostalgia, temor e incertidumbre respecto a las particularidades de las problemáticas inmersas para quienes habitan y trabajan en el Centro Histórico de Bogotá y con la adopción del Plan se perciben resistencias, temores, desconocimiento y expectativas por parte de los actores involucrados.

- Si es posible y seguro capturen fotografías del espacio con sus teléfonos móviles o su computadora (capturas de pantalla).

Captura tarima, pantalla proyectada al público en físico e intérprete de señas visualizado en la transmisión:

Actividad 2: Publicación y síntesis de notas de campo.

- Fecha: 21 de marzo 2022

- Hora: 8:00 a.m.

- Lugar: (Barrio Belén de Bogotá-Transmisión en vivo Facebook y YouTube). Emitido en junio 22 de 2021

Lanzamiento del Plan de Especialización de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico de BogotáURL: https://ne-np.facebook.com/CulturaenBogota/videos/lanzamiento-del-plan-especial-de-manejo-y-protecci%C3%B3n-pemp-del-centro-hist%C3%B3rico-d/1239883136468953/?__so__=permalink&__rv__=related_videos

Reseña GUERRILLA MARKETING: counterinsurgency and capitalism (Luisa Roa)

GUERRILLA MARKETING: counterinsurgency and capitalism

Autor: Alexander L. Fattal

Editorial: University of Chicago Press

Capítulo dos: operación Navidad

Alexander L. Fattal, autor del libro GUERRILLA MARKETING: counterinsurgency and capitalism, es profesor asociado del departamento de comunicación de la Universidad de Chicago de California, San Diego. Su trabajo se ha centrado en el estudio de las diferentes aristas del conflicto armado en Colombia, combinando estudios socio – culturales desde la antropología, estudios de medios y comunicación, documental y artes visuales.

La investigación GUERRILLA MARKETING: counterinsurgency and capitalism, ahonda en la relación de los actores del conflicto armado en Colombia con las empresas de marketing y sus narrativas en los medios masivos. En el capítulo dos: operación Navidad, Fattal describe la manera en que dicha operación fue orquestada por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos junto con la agencia MullenLowe SSP3, cuyo propósito era atraer a los integrantes de las FARC a la rendición y los procesos de reinserción.

A la operación Navidad le antecedió una extensa indagación por parte de la agencia MullenLowe SSP3 a través de estudios etnográficos (entrevistas y recolección de testimonios en trabajo de campo) y el ordenamiento de información y datos usando metodologías cuantitativas (estadísticas y codificación de la información recolectada). El objetivo del uso de estas herramientas se enfocaba en el entendimiento del mundo psico – emocional de los guerrilleros, que posteriormente serviría como material fundamental para la formulación de imágenes y slogans para atraer a los miembros de la guerrilla a los ofrecimientos de garantías a través de la reinserción.

Fattal logra delinear dinámicas contrastadas entre un mundo urbano, donde en la mitad de un brunch o de un almuerzo de trabajo en restaurantes costosos de Bogotá, los miembros creativos y ejecutivos de la agencia MullenLowe SSP3, discuten cuáles serían las imágenes más atractivas o conmovedoras para los guerrilleros y los espectadores extranjeros, y por otro lado, el mundo rural de las FARC donde las circunstancias extremas de la intemperie y los campamentos, convierten a sus miembros en presas vulnerables del discurso de Estado.

Hacía el final del capítulo, el autor da cuenta de la inconformidad por parte de los miembros de las FARC que se acogieron al proceso de reinserción, señalando que el gobierno no había hecho cabal cumplimiento de lo ofertado. Así pues, Fattal nos presenta un testimonio conmovedor sobre las estrategias de la propaganda de Estado contemporánea, cuyos productores se valen de dispositivos que se derivan del conocimiento científico y humanista para promover promesas que se terminan esfumando, pero muy útiles a la hora de recaudar reconocimiento internacional y premiaciones.

Este capítulo abre una pregunta ética, proponiendo al lector un dilema difícil de resolver, pues Fattal pone sobre la mesa el revés de metodologías que parecen inofensivas y al servicio de la ciencia, implementadas en un relato gubernamental que aparentemente está cargado de buenas intenciones y principios moralmente correctos. La ambigüedad instalada aquí abre el espectro de complejidades que encarna el conflicto armado, pues más allá de ser visto bajo el lente maniqueo de las buenas obras, esta lectura delata el tupido entramado de la guerra en Colombia.

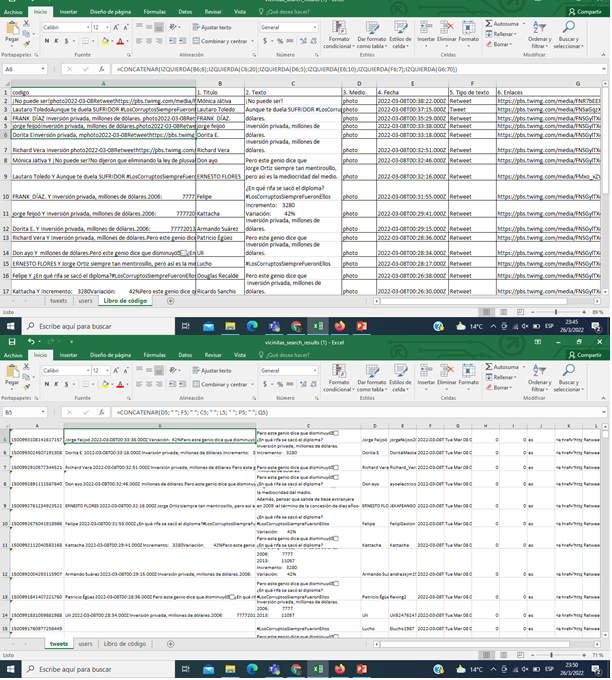

Proceso de codificación Dataset (twitter)

Con el propósito de analizar todas las conversaciones obtenidas del dataset de Twitter, se consideró oportuno valorar los siguientes criterios para la realización del libro de códigos:

Nombre, fecha, texto, tweet type, media type y media URLs.

Estos elementos surgiendo a raíz del análisis del dataset y de la dinámica de datos importantes que se consideró oportuno resaltar. Cabe indicar que en el proceso de codificación surgieron nuevos códigos y forma de codificar.

Reflexión:

La temática indaga de conversación en tiwtter era sobre la política de educación que quiere implementar el actual régimen de Ecuador con la educación unidocente. Cabe indicar que la conversación tiene un gran impacto por ser de interés público, como también por la crítica que hace Rafael Correa ex presidente del Ecuador y quien implementó una política de unidades educativas del milenio en el 2012.

Para el proceso de creación del libro de código se seleccionó codificar los siguientes elementos: Nombre, fecha, texto, tweet type, media type y media URLs. El propósito era generarle un orden de quién lo dijo, qué dijo, si era twitter o retwieet, qué medio adjuntó y la media Urls.

Cabe indicar que en este proceso de codificación, por ser la primera vez que lo realizo, tocó ver algunos vídeos y leer textos para poder aprender el proceso de creación de libro de código y codificación (=IZQUIERDA / =CONCATENAR).

Si se utiliza la codificación: =izquierda, permite generar código a nivel individual o correlacionada con otro columna o fila.

Si se trabaja con la codificación: =concatenar, esta permite también agrupar los códigos del libro de códigos creados, como también tiene la opción de ir ubicando los elementos en columna y fila de acuerdo al orden y el propósito de la codificación que se le quiera dar.

En conclusión: el archivo de Excel es una gran herramienta que permite sistematizar de forma rápida los dataset que se obtienen de las tendencias de hastad en tiwtter en un proceso investigativo.

Datos codificados en Excel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11v6gVm5CfRMlTDe5oIGz1TG5mUB1x32i/edit?usp=sharing&ouid=103362442718240868779&rtpof=true&sd=true

Captura de notas de espacio

Captura de notas de espacio

EL ESAPCIO

Una salade dos cuerpos rectangulares, con una altura equidistante a la profundidad del interior del espacio, presenta una vista hacia el exterior por la ventana rectangular corrida que abarca la longitud total del muro a una altura promedio de 1,50 mts.

LOS MUEBLES

Distribución de mesas de madera central que permiten al circulación perimetral y conexión a la sala contigua, puntos de conexión flexible a través de brazos metálicos entendibles, despliegue de televisores por cada muro que permita la observación de quien este sentado perpendicular al muro.

ACTORES

Cada individuo tiene un acceso virtual promedio de un PC y la distancia entre ellos multiplica el trabajo individual, las redes de conexión permiten la interacción con otros equipos o personas en diferentes locaciones locales o regionales.

ACTIVIDAD

La interacción con diferentes actores en la sala se da de manera digital principalmente esto da la posibilidad de enfocarlo el trabajo con diferentes herramientas tecnológicas. En definitiva, es un espacio impersonal.

Escuchar, hablar, escribir.

PATRONES

La distribución de los muebles permite una organización de los diferentes actores de manera equidistante que obliga a actividades puntuales utilizando muebles, esto reduce la actividad física.

DURACION

3 horas

LOGROS

Comunicación que trasciende las fronteras físicas de una región o país en particular en tiempo real.

Las personas permanecieron conectadas, con permanente atención y muy serias.

Codificación Twitter

Categorías y unidades de análisis

- Medio: Twitter.

- Fecha: marzo 2022.

- Título: building information modeling.

- Tipo de referencia: imágenes.

- Clasificación de columna categoría:

- Favoritos: de mayor tendencia a menor

- Hashtags: de mayor a menor relevancia

- Mentions: de mayor a menor relevancia

- Media type: que incluya photo

- Clasificación de la imagen: cada foto tiene una intención académica o publicitaria.

- Banner: publicitario creativo.

- Privado o público: son presentados por una organización o un individuo.

- Tipo de imagen: referente a sistemas estructurales o personas

- Tendencia regional: principales mensajes presentes en regiones particulares del mundo.

- Tendencias publicitadas: Publicidad académica vs publicidad comercial.

- Número de fuentes: 98 iniciales, 35 con imágenes, 7 repetidas.

- Enlaces: una o más URL referenciadas en el texto que remiten a mensajes que contienen la palabra building information modeling.

Enlace de archivo editado en Excel

Reflexión

Encontrar conversaciones en Twitter sobre temas técnicos o metodologías de diseño BIM, no presenta gran tendencia, el principal actor de mensajes corresponde a la academia que invita a procesos de formación y en segundo lugar la industria formulando proceso de administración en obra construida, cada evento está estructurado bajo imágenes publicitaras, algunas con información de edificios y sub sub sistemas estructurales pero ninguna que vincule una relación entre la importancia del trabajo entre la academia y la industria, hay que definir en Twitter palabras o tendencia que se aproximen de manera masiva para encontrar un interés que impacte a un número importante de participantes.

Capturando Twitter Data (Mariana Florian)

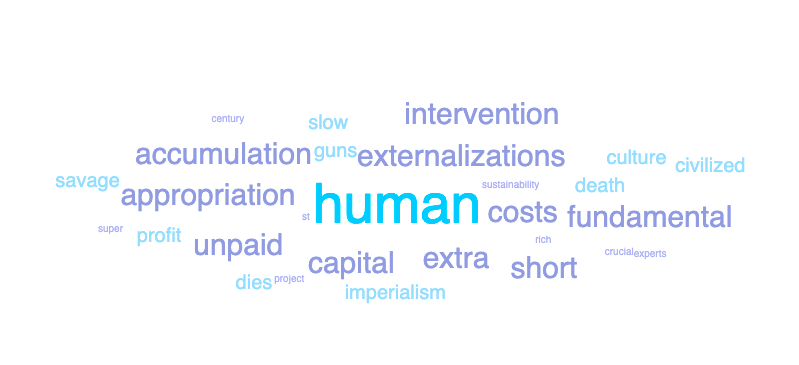

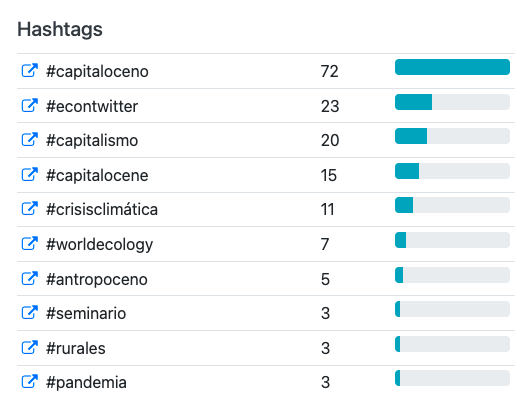

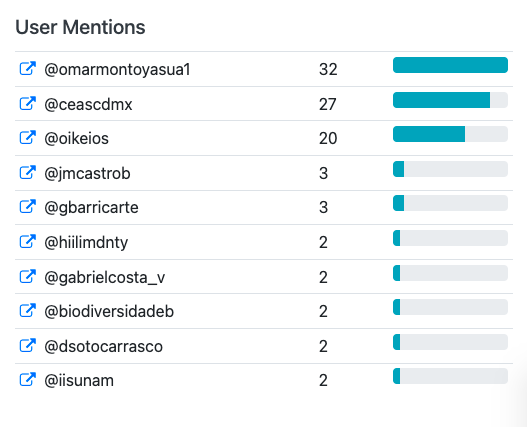

La noción de Antropoceno ha provocado discusiones en torno a los problemas ambientales a escala global. En Latinoamérica, el debate sobre el Antropoceno no se desarrolla del mismo modo que en Europa o los Estados Unidos. Esto puede explicarse parcialmente por el hecho de que la noción de Antropoceno se centra en problemas globales que requieren respuestas globales a expensas de las historias locales de desposesión territorial y ambiental. El Capitaloceno surge como una crítica de la noción de Antropoceno, al considerar que la acción humana siempre está atravesada por relaciones políticas y económicas de poder y desigualdades en el contexto del capitalismo global. El Capitaloceno, por lo tanto, resalta cómo valoraciones económicas capitalistas de apropiación de naturalezas y territorios son causa de las transformaciones ambientales.

Los debates en torno al Capitaloceno permiten abrir diferentes discusiones y convocar a personas de diferentes trayectorias, culturas y perspectivas que participan en la construcción de nuevas nociones y prácticas en relación con la naturaleza. Las redes sociales son entornos en los que estos debates pueden ser estudiados y analizados. Haciendo uso de las herramientas para la búsqueda, captura y análisis de datos de Twitter, me propuse identificar el lugar que ocupa el debate en torno al Capitaloceno en esta red social y explorar cuales son los usuarios, las palabras clave y los hashtags más relevantes que hacen parte de esta discusión pública. Estos fueron algunos de los resultados obtenidos en esta exploración.

Palabras relacionadas usadas con mayor frecuencia

Hashtags populares

Usuarios con mayor actividad en el debate

A partir del corpus de tweets que he construido mi interés está en responder las siguientes preguntas

(1)¿Qué rol juegan las relaciones naturaleza/cultura en el debate sobre el Capitaloceno?

(2) ¿Qué propuestas alternativas a los extractivismos son planteadas en relación con los territorios globales-locales?

Capturando Twitter data

Carlos Fernando

En la búsqueda avanzada, realizada en Twitter, se utilizó el tema BIM Building Information Modeling, las conversaciones encontradas en la plataforma presentan una estructura o lenguaje técnico constructivo, también publicitario invitando a vincularse a programas, realizar cursos para desarrollar en empresas, en conclusión, no existen muchas replicas lo que lleva a pensar ¿Sera Twitter una plataforma ideal para encontrar temas relacionados con diseño asistido por computador? El interés general de los usuarios es comercial.

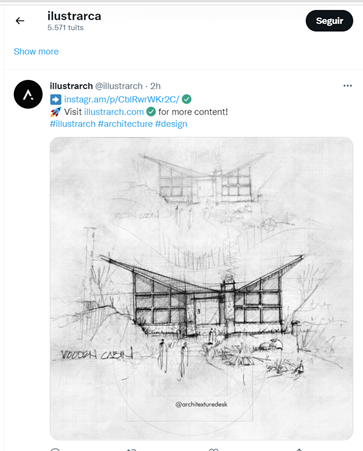

Arquitectura paramétrica

@parametricarch

La anterior imagen muestra un tuit de un boceto a lápiz que describe la construcción evolutiva de una ilustración de la vivienda.

Descripciones de propuestas innovadoras que aplican tecnología digital para crear interactividad con los usuarios o peatones.

La aplicación de ofertas para adquirir servicios de planificación en construcción posterior al desarrollo de obra es evidencia de intentos de bajo impacto en la plataforma de Twitter

La herramienta de Twitter esta presentado mucha información de aspecto publicitario en el tema del BIM pero poca interactividad de usuarios bajo estos lineamientos. Es posible que no sea la plataforma propicia para encontrar discusiones relevantes en temas tan comerciales, contrario a lo anterior algunos usuarios de diseño paramétrico digital presenta imágenes análogas que casi nada tiene que ver con los productos BIM, pero que tienen más aceptación por parte de usuarios ¿El uso administrativo riguroso que tiene BIM permite ser visualizado en redes de manera memos rígida y más artística? ¿Qué haría falta para que los temas de BIM tuvieran impacto en Twiter?

Taller Semana 4. Análisis de textos con Voyant Tools

TALLER SEMANA 4

CURSO: MÉTODOS AVANZADOS

DOCENTE: ANDRÉS LOMBANA

ESTUDIANTE: VICKY DELGADO

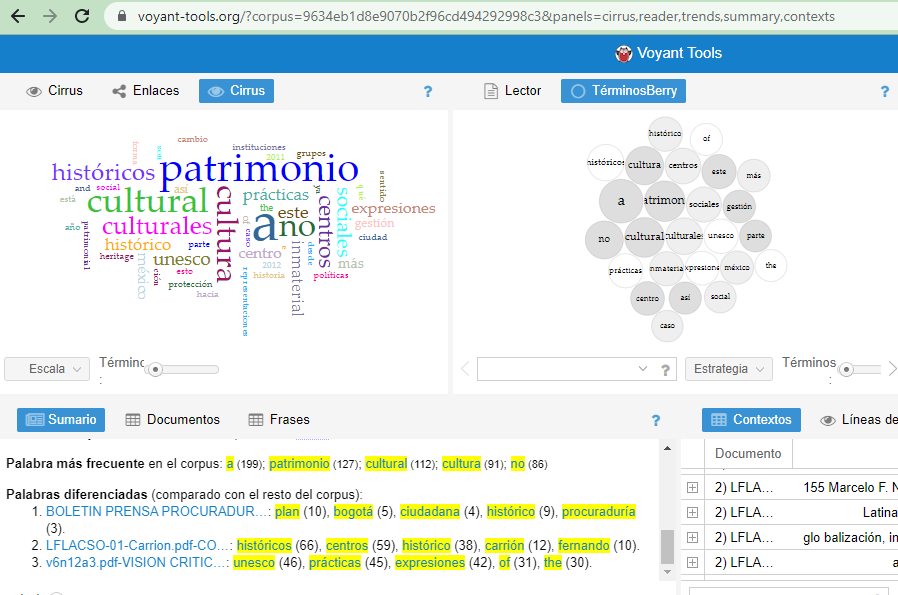

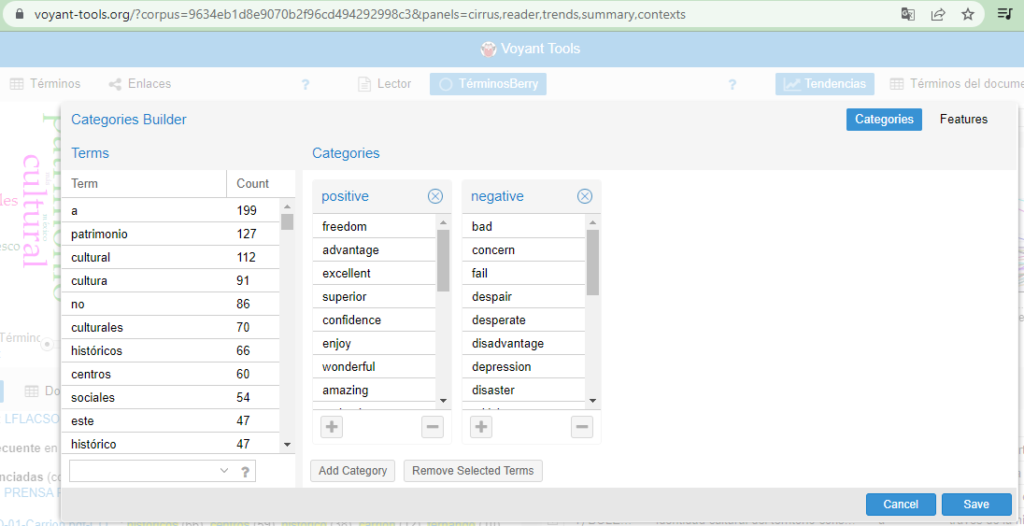

Revise los resultados del análisis de la herramienta Cirrus (nube de palabras) de Voyant Tools y reflexione sobre las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las palabras más comunes en su corpus?

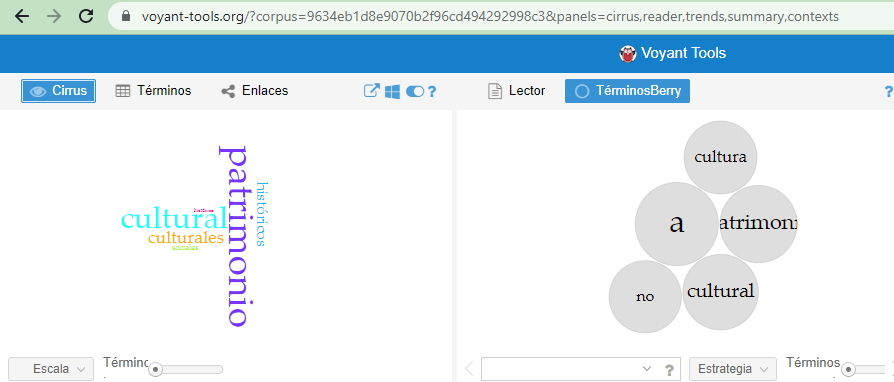

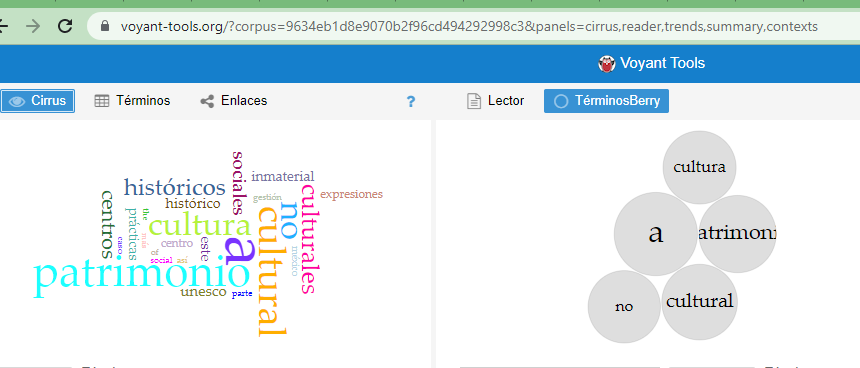

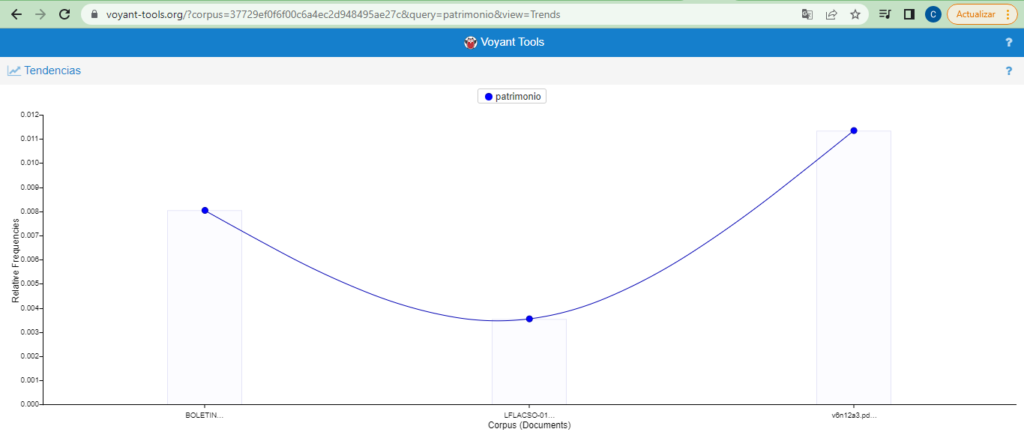

Las palabras más comunes en mi Corpus son: Patrimonio, Cultural, Cultura, culturales, históricos, centros, sociales, histórico, inmaterial, prácticas, Unesco, expresiones, como puede verse en las siguientes capturas de imagen:

Al aplicar el filtro de “stopwords” para remover palabras como preposiciones y artículos del análisis y al añadir solamente las palabras necesarias, el resultado de la selección observa así:

Excluiría la palabra sociales en futuras consultas.

Al revisar la lista de “distinctive words”, ¿podría organizar bajo una etiqueta común (un tema o tópico) algunas “palabras distintivas”? (por ejemplo, una categoría temática o un problema de investigación).

Entre los temas o tópicos que podría organizar a partir de algunas palabras distintivas es el de “prácticas y expresiones culturales” y el de “preservación de los centros históricos”.

Entregable:

Post en metodos.work (parte del mismo post sobre el ejercicio anterior) Teniendo en cuenta las preguntas planteadas elabore una breve reflexión (un párrafo) sobre las palabras clave que encontró en su corpus. Puede incluir capturas de pantalla.

A través de la herramienta Cirrus encontré dentro de las palabras clave: Patrimonio, Cultural, Cultura, culturales, históricos, centros, sociales, histórico, inmaterial, prácticas, Unesco, expresiones; siendo el término de mayor frecuencia “Patrimonio” con un rango de 127 veces de uso y con una marcada tendencia permanente en los documentos del corpus elaborado. Entre una y otra herramienta del ENTORNO Voyant Tools la información y las posibilidades de exploración, frecuencia y tendencia sobre cada término es muy fluida y complementaria con frases, ello posibilita mayor auscultamiento para el análisis de datos y conceptos. Por ejemplo: el término Patrimonio complementado con otro término generó como resultado que la mayor frecuencia de uso fue Patrimonio Mundial, por encima de Patrimonio cultural o inmaterial.

https://voyant-tools.org/?corpus=9634eb1d8e9070b2f96cd494292998c3&panels=cirrus,reader,trends,summary,contexts

Textos utilizados para este ejercicio

01 Carrión, Fernando (2000). Desarrollo cultural y gestión en centros históricos. FLACSO. Quito, Ecuador. [Archivo pdf]. https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/43633.pdf

02 Procuraduría General de la Nación (2019). sección Boletín 895. El Plan Especial de Manejo y Protección para el Centro Histórico de Bogotá debe estar articulado con el próximo POT: Procuraduría. Recuperado en: https://www.procuraduria.gov.co/portal/El-Plan-Especial-de-Manejo-y-Proteccion-para-el-Centro-Historico-de-Bogota-debe-estar-articulado-con-el-proximo-POT_-Procuraduria—.news

03 Villaseñor Alonso, Isabel et al (2015). El banco de muestras de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH, México) como herramienta de apoyo a la investigación en materia de patrimonio cultural. Intervención (Méx. DF), vol.6, no.12, p.94-100. Recuperado en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-249X2015000200094