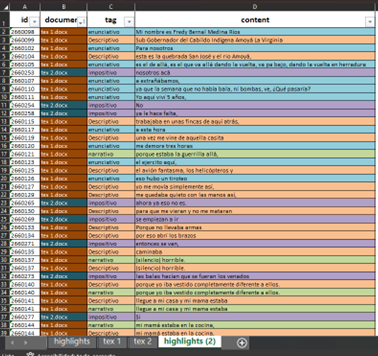

Durante la semana codifiqué dos textos: un ensayo de Alejandro Castillejo La violencia como la implosión de la voz y una entrevista a este autor, donde relata cómo tomó decisiones en la introducción de archivos sonoros en el informe de la Comisión de la verdad. Aquí adjuntaré el libro de codigos que resultó de la labor en TAGUETTE y que me gustaría aplicarlo a más textos.

En la lectura surgieron varios conceptos y etiquetas, sobre todo me interesaban aquellos fragmentos que hablaban de lo no lingüistico, así que una de mis categorias fue: materialidades no lingüisticas. En el texto de Castillejo, el autor hace un paralelo entre el conflicto de cuerpos desaparecidos en Tijuana, los procesos vividos en Sudáfrica y la violencia en Colombia. Argumenta que existen fenómenos que ya no pueden ser descritos o acotados en palabras, frases o conceptos articulados en el lenguaje, pues son más del orden sensorial.

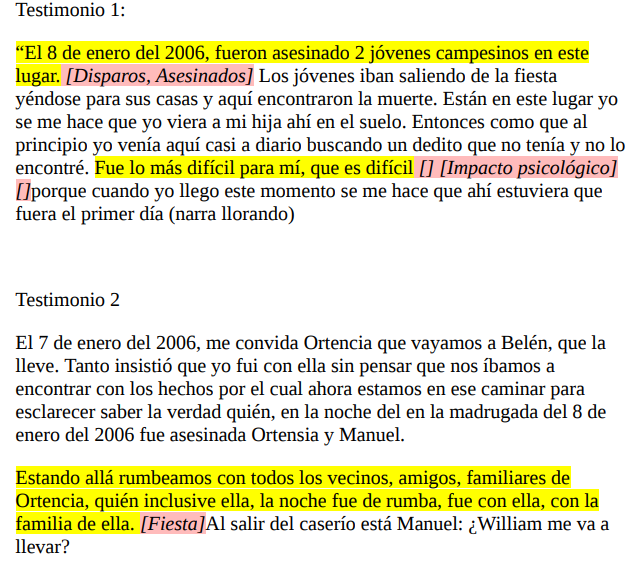

Ejemplos de Materialidades no lingüisticas:

¿cómo hablar o cómo escuchar lo que se sitúa en elborde externo del sentido?

Sobre las materialidades de la desaparición. Objetos extrañados, deslocalizados, deslugarizados, en busca o de regreso a un hogar, condiciones materiales. Están, efectivamente, «a medio camino», tirados, abandonados, extrañados incluso de sí mismos, al menos en dos sentidos: han sido hechos extraños, desfamiliarizados de sí, reducidos a lo ininteligible, localizados más allá del acceso fenomenológico de nuestro entorno.

Son de hecho sujetos y objetos liminalizados (el participio pasado es muy importante), donde conviven todos y ningún lugar a la vez. En eso consiste la naturaleza de su singularidad, su cosalidad: en el principio de su incertidumbre, pues son objetualidades inciertas. A esta convivencia y connivencia le podría llamar «rastro», «huella», «ruina», «resto», siendo el investigador por definición un rastreador, un olfateador, un observador, un escucha de lo que queda, de lo que las personas desaparecidas van dejando a través de los ecos: sus objetos, sus silencios, sus ausencias, sus voces, sus intimidades más públicas: las ruinas de lo social.

Esto podría leerse en dos sentidos: por una parte, el testimonio de la guerra y el relato de la violencia no sólo se reducen a su dimensión semántica, a lo que significan cuando realizamos una entrevista, por ejemplo, y a la imputación política, antropológica o psicológica de lo dicho, denominándose esa domesticación o encuadre «escucha política» o «escucha psicológica». La transcripción, la transliteración de la palabra o la extracción se convierten en una abstracción de significados.9 A menudo, lo que queda de nuestras grabaciones de campo son transcripciones de lo dicho. En segundo lugar, podría decir más bien que la voz, al menos en principio, es también una experiencia sonora que requiere flujos de aire, la

respiración y las cavidades intercomunicadas que conectan el olfato, el oído o el tacto, y la fricción producida por el roce del aire en las cuerdas vocales y que dan lugar a los tonos, el timbre, la sensación de profundidad, guturalidad y nasalidad.10 La expresión «las voces de las víctimas» (o «la

voz del otro», que se ha convertido en un lugar común hoy en día) nos remite también a los paisajes sonoros, a las dimensiones sociales y culturales del sonido y especialmente del silencio, a los aspectos sonoros de un lugar y, en general, a la experiencia de lo auditivo (…)

Esta primera categoria me llevó a localizar varios elementos implicitos y explicitos en el texto de Castillejo y que me han servido como coordenadas para mi pregunta de investigación:

El problema acústico, la escucha, el silencio, el espacio (sin espacio no hay sonido) las resonancias y el eco.

De aquí se derivan otras categorías:

Lo relacionado con lo acústico

Localización espacial

Resonancias y ecos temporales

Tiempos de la escucha

Lo que no se puede escuchar

Lo que transita el cuerpo (o los cuerpos)

De esta fase de la codificación me interesó especialmente lo relativo a la acústica, pues este es un fenómeno que no puede producirse en el vacío, sino que necesita de cuerpos y materialidades que permitan la producción, propagación, percepción y almacenamiento del sonido. En este punto derivé en la Acústica Ambiental: estudio del sonido en exteriores, el ruido ambiental y sus efectos en las personas y la naturaleza, estudio de fuentes de ruido como el tránsito vehicular, ruido generado por trenes y aviones, establecimientos industriales, talleres, locales de ocio y el ruido producido por el vecindario.

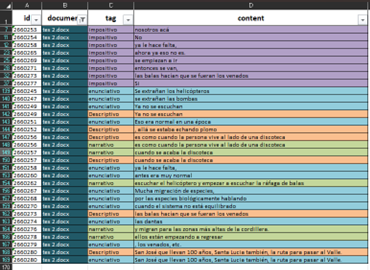

En los archivos del Reporte de La Comisión de la verdad podemos localizar varias categorias sonoras:

Antropofonías: sonoridades producidas por los humanos y el mundo industrial: voces, carros, aparatos eléctricos y todo aquello que implique acciones y cuerpos humanos.

Biofonías: todos aquellos sonidos que vienen del mundo animal y vegetal.

Geofonías: sonidos producidos por el viento, los maremotos, terremotos, los ríos, el mar, los volcanes…

Zoofonías: sonidos producidos por animales no-humanos.

Fragmentos del texto de Alejandro Castillejo:

En el fondo, un helicóptero se desliza por el aire a unos pocos kilómetros de distancia, mientras también están algunas personas que tratan de cruzar la estructura por debajo del agua. Como los ferrocarriles y las carreteras en Sudáfrica que han funcionado como zonas de contención racial-racista entre localidades segregadas o townships, sonoramente, las tecnologías de vigilancia, llenas de contrastes, se

superponen a las olas en medio de una sensación tórrida del amanecer espeso con el gris de la

contaminación. Una gran cicatriz que se conecta con los sentidos y las pulsaciones de la

vida. Vista desde el aire, representaría un gran conjunto de marcas en el cuerpo-territorio.

La segunda inscripción tiene que ver con la espacialización de la violencia. Esa negación del otro como otro, radicalizándolo hasta hundirlo en el estereotipo generalizante, implica la producción de espacialidades, espacios sociales, lugarizaciones y apropiaciones, definidas literalmente por las

tecnologías de demarcación, cercado, fronterización, regimentación, reclusión y sus materialidades, como cercos, maderas, alambres, puertas, metales, candados, cerraduras, puntillas y la conglomeración de sonidos y texturas sonoras asociadas: estridencias, chirridos, crujidos, fricaciones, crepitaciones.

Primeras conclusiones:

Ahora bien, estas alusiones al sonido permiten adentrarse en las complejidades de la violencia, dado que se trata de una manera de localizar los cuerpos en un territorio: no existen espacios sin cuerpos, ni cuerpos sin espacios. Tampoco existen sonidos sin cuerpos ni espacios. El sonido nos permite entender, como lo menciona Timothy Morton en su libro HUMANIDAD, Solidadridad con lo no-humano, que los testimonios de la Comisión de la Verdad, evidencian que nuestra lectura del conflicto no puede ser lineal ni cronologica solamente, sino que tiene que ser un ejercicio de escucha consciente, que nos permita sensibilizarnos con la existencia de mundos dentro de otros mundos (los mundos humanos y los mundos no-humanos), que han sido desgarrados. Castillejo habla de un antes, durantes y después de estos desgarramientos, que no puede contenerse en una narrativa líneal, sino que debe buscarse las formas de un anti-relato y volcarse en el tejido conectivo de una red de resonancias, dado que son multiples agentes los que han participado de esta historia.