Avance 2 del proyecto final para Métodos Avanzados de Investigación 2.

Doctorado en Comunicación, Lenguajes e Información

Reinsistencias y persistencias del pueblo aborigen de la Sabana de Bogotá a través de las nuevas sensibilidades por las culturas nativas

Por William A. Garibello S.

Planteamiento del problema

En la última década, han aflorado sensibilidades especiales inspiradas por los saberes y conocimientos de los pueblos milenarios, por los pueblos aborígenes, por búsquedas identitarias, de raíces culturales, de reconexión con el territorio, con los antepasados, con el agua, con las plantas, los animales, el aire, las rocas, en fin; y es a partir de estas búsquedas que se dan los reencuentros con la historia, la arqueología, los estudios culturales y la pregunta por el pueblo aborigen de la sabana de Bogotá, el pueblo Mhuysqa. Lo que ha suscitado un vivo interés por el patrimonio arqueológico, no sólo material, sino sobre todo inmaterial o espiritual de la Sabana. Se pueden observar en las redes sociales muchos sitios que rescatan medicinas ancestrales, plantas sagradas, invitaciones a rituales, hallazgos arqueológicos humanos o de megafauna, arte rupestre, cantos y danzas al agua, entre otros muchos.

Llamo reinsistencias a este tipo de movimientos culturales de ayer y de hoy que ahora también involucran aspectos espirituales, porque insisten en lo identitario, en lo ancestral, en lo propio: en tiempos de la naciente república la pregunta por el ser colombiano, por la identidad, llevaba a lo indígena y, en concreto, a lo mal llamado chibcha, o a lo Muisca, para no hacer referencia al origen europeo de los criollos, que eran discriminados por los chapetones o peninsulares. De forma contemporánea pasa con el ser bogotano, y hoy en tiempos de globalización también: “piensa globalmente, actúa localmente”[1] refuerza la pregunta por los orígenes que nos puede dar un lugar en el concierto internacional. Desde el campo de los estudios culturales y de la investigación cualitativa (Van Dijk, 2016) se pueden profundizar los estudios por las identidades locales, en el caso colombiano desde los tiempos de la independencia se ha retomado el tema Mhuysqa[2], luego en el siglo XX con el Grupo Bachué (diosa creadora del universo):

Preocuparse por una identidad propia. Un ADN que, aunque siempre ha sido difícil de cernir, parece girar en torno a una serie de temas tales como la desigualdad social y de género, los problemas políticos, la violencia endémica, la crítica a la colonización, la otra visión de la marginalidad, las noticias cotidianas y la preocupación por contar una historia no oficial, inclusive desde lo poético o lo íntimo. (Salamanca, 2016)

Con esta cita vemos como desde el arte del siglo XX también se ha reinsistido en lo Mhuysqa con la literatura, la escultura, el muralismo, la pintura para recordar y reinterpretar los orígenes.

Preguntas de investigación

¿Qué formas de construcción identitaria inspiradas por la cultura aborigen Mhuysqa, por parte de académicos, buscadores espirituales, nativos reconocidos oficialmente Muysca, personas y grupos autorreconocidos muisca, entre otros, podemos encontrar en redes sociales al respecto? ¿por qué es importante reinsistir hoy en lo Mhuysqa desde lo personal, lo colectivo y como planeta, a qué necesidad responde?

Lo anterior, me lleva al estudio de estas preguntas y respuestas que tanto individuos como grupos plantean y responden, o dejan abiertas a sus lectorxs, a partir de las publicaciones en redes sociales sobre la cultura material y espiritual Mhuysqa en Bogotá y el altiplano. Me interesa indagar si estas publicaciones reinsisten porque están caminando cosas no dichas, otras que quedaron a medias, otras mal entendidas y muchas para enriquecer el universo Mhuysqa. Para estos cuestionamientos me presento desde mi lugar de enunciación como aborigen, miembro del Cabildo indígena Muisca de Bosa frente a estas sensibilidades y persistencias.

Objetivos

El objetivo principal es analizar cómo se construye, o cómo se presenta una de estas identidades, y qué tipo de sensibilidades articula respecto al universo Mhuysqa a partir de sus publicaciones. Un objetivo específico es encontrar qué temas e intereses han tomado una de estas identidades en su desarrollo identitario. Otro objetivo específico es averiguar qué imágenes se asocian con los temas y su campo de representación.

Métodos

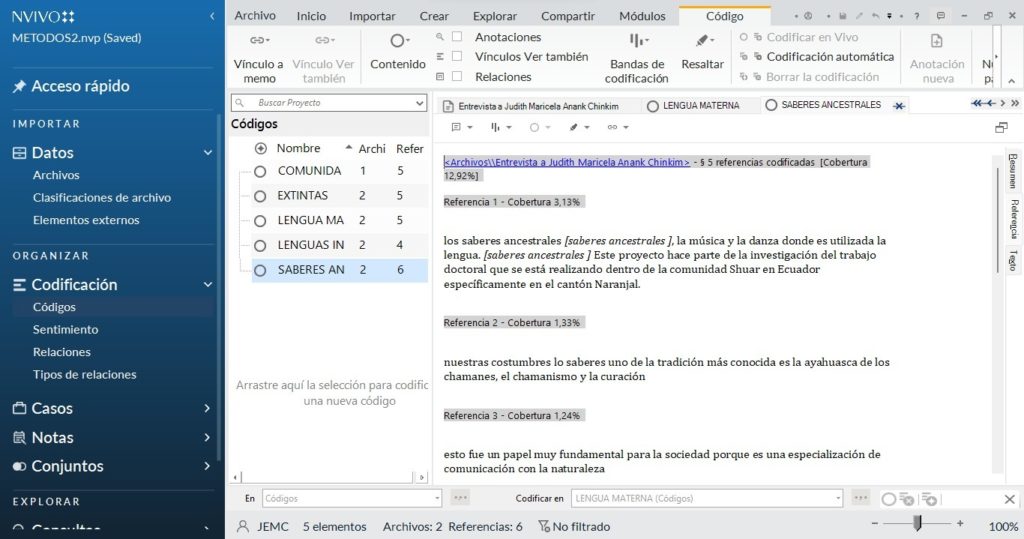

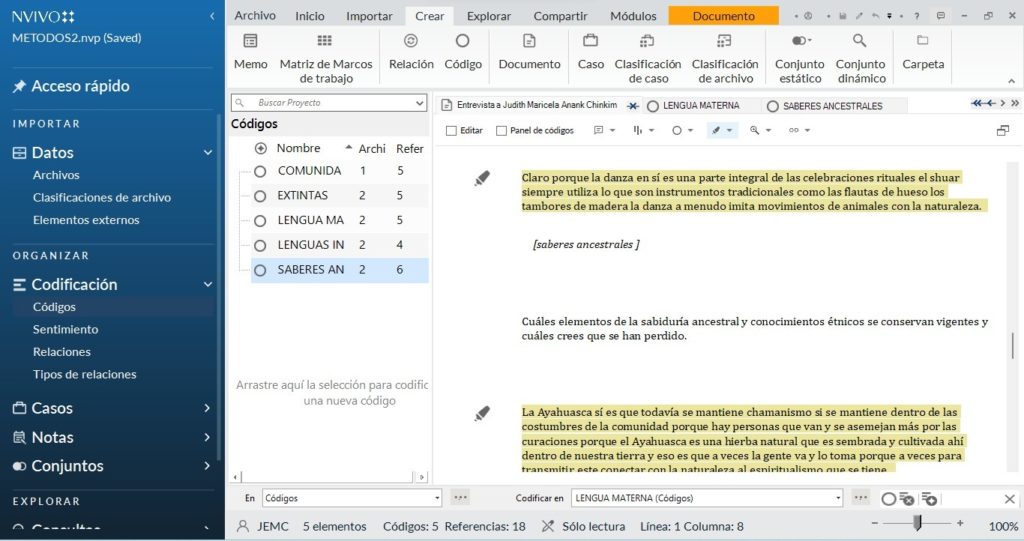

Se presenta el análisis del discurso aplicado al corpus generado a partir de las publicaciones de DivulgARK en Facebook, presentadas con un lenguaje ameno y académico acompañado de fotografías, gráficas e ilustraciones; otra modalidad son las invitaciones a seminarios, congresos, conferencias. Los posts serán analizados con ayuda de técnicas y programas para el Análisis Crítico del Discurso enfocado en perspectiva comunicación, una entrevista de tipo etnográfico (Guber, 2001), análisis de imágenes y textos (Fairclough, 2023).

Se tomarán como base las entradas generadas en Facebook por el administrador del canal de DivulgARK, así como el sitio web de Sabanografías, del mismo autor, que presenta cuatro crónicas muy interesantes de la sabana de Bogotá.

El corpus se conformará con las entradas en la red social Facebook del canal DivulgARK, de los últimos seis meses (enero a septiembre), por su interés en el patrimonio cultural y arqueológico colombiano en temas como arte rupestre, tecnologías ancestrales del agua, estudios de intercambio biocultural, entre otros. En particular, se analizará el conjunto de posts de la línea de divulgación llamada Sabanografías que incorpora crónicas del territorio y asuntos patrimoniales que son pertinentes a la cultura Mhuysqa de la Sabana de Bogotá. También hace parte integral del estudio una entrevista, como análisis de las experiencias del entrevistado y del investigador (Hernandez Carrera, 2014, pág. 188) al autor de este canal de Facebook: Diego Martínez Celis, en la que se pueden explorar sus sensibilidades e identidades.

Resultados relevantes

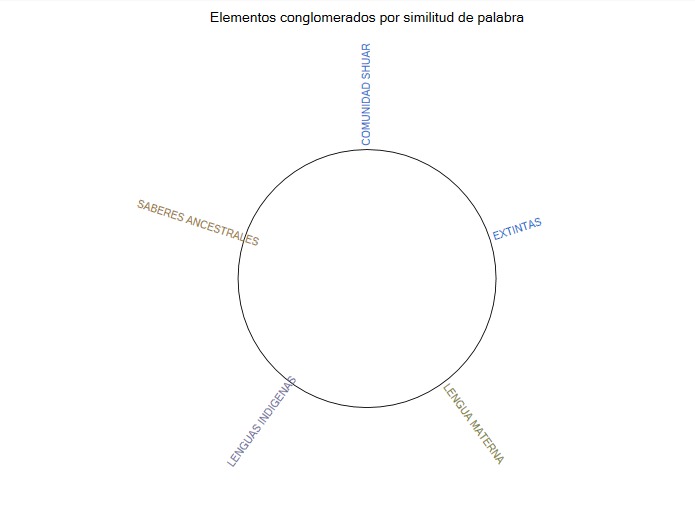

El estudio está en etapa inicial y los presentes son resultados preliminares. El primer análisis (ver tabla 1) fue sobre los posts de la página de Facebook de DivulgARK en los que se puede observar que están orientados principalmente a temas Mhuysqa sin dejar de lado otros territorios, abordan contenidos de patrimonio arqueológico, arte rupestre, geografía y crónicas. Lo que, valida este sitio para dar respuesta a la pregunta de investigación sobre el tema identitario, sobre su reinsistencia ahora desde las redes sociales. No se tomaron en cuenta los comentarios para los análisis porque no son significativos para el estudio. Estos posts son ricos en imágenes e infografías que los hacen atractivos para su lectura.

Tabla 1. Lista de publicaciones o post en la página de Facebook de DivulgARK

| Nº | Publicación o post | Fecha | Comentarios |

| 1 | “MÁS VALE UN TIESTO EN CONTEXTO QUE CIEN EN UN MUSEO” | ago-03 | 0 |

| 2 | VIDEO: Plan de Manejo Arqueológico para el sitio con arte rupestre de las Rocas de Usca (Mosquera)” | jul-13 | 0 |

| 3 | Plan de Manejo Arqueológico para el sitio con arte rupestre de las Rocas de Usca (Mosquera, Cundinamarca) | jul-12 | 0 |

| 4 | Ciclo Virtual Internacional | jul-01 | 33 |

| 5 | Segunda conferencia lista para el martes 11 de Julio a las 09:00 hora Guatemala | jun-19 | 6 |

| 6 | Nos permitimos compartir un excelente texto acompañodo por unas imágenes espectaculares que dan cuenta de la caceria de patos en la sabana de Bogotá | jun-11 | 0 |

| 7 | Imágenes históricas de Bogotá y su sabana. El proyecto Sabanografías | jun-08 | 0 |

| 8 | Patos milenarios en la sabana de Bogotá | jun-06 | 0 |

| 9 | Cacería de patos en la Sabana de Bogotá. De subsistencia de “indios” a deporte de “cachacos” | jun-05 | 0 |

| 10 | Estamos listos para la primera conferencia. Se les espera. 13 de Junio a las 09:00 horas | jun-02 | 2 |

| 11 | UN DÍA EN UN PUEBLO DE INDIOS. “A través de esta ilustración se ha intentado recrear un día en la vida del pueblo de indios de Gachantivá (Boyacá) | jun-01 | 0 |

| 12 | Charla:”Planes de Manejo Arqueológico a escalas municipal y de sitio” (Cota) | may-15 | 7 |

| 13 | Conmemorando el Día Internacional de los Museos en el de La Herrera | may-14 | 0 |

| 14 | Conferencias:El agua y los grupos antiguos de la Sabana de Bogotá.• “Agua, pesca y agricultura: una relación entre zanjas y camellones”. Por Lorena Rodríguez Gallo• “Las formas del agua: dos sitios ceremoniales excepcionales en Madrid y Funza”. Por Diego Martínez Celis | may-09 | 0 |

| 15 | RITUAL DE LUZ EN SUTATAUSA | may-02 | 0 |

| 16 | DE LA COSTA HASTA SOACHA…Lejanos intercambios en Nueva Esperanza (Soacha) | abr-26 | 7 |

| 17 | ¿Inspiró el fenómeno de la antelia (espectro de Brocken) el mito de Bochica o algún arte rupestre? | abr-03 | 0 |

| 18 | Invitación a CHARLA VIRTUAL:¿Arte rupestre vs. escalada?Una estrategia de acción participativa para la conservación del patrimonio cultural en el Abra (Zipaquirá) | mar-28 | 0 |

| 19 | ¿Por qué importa el CONTEXTO en arqueología? | mar-26 | 4 |

| 20 | #DiaMundialDelAgua LAGUNAS MUISCAS | mar-22 | 0 |

| 21 | Nuevo artículo: Sabanografía#3Una serpiente de agua en El Cerrito: Funza III, el sitio ceremonial indígena que emerge del pasado | mar-15 | 0 |

| 22 | Uno de los paneles de las Exposición itinerante para divulgar los resultados del inventario participativo de sitios con arte rupestre del municipio de Tenjo | mar-10 | 1 |

| 23 | “Colombia se está moviendo en la dirección correcta” Joseph Stiglitz | mar-06 | 3 |

| 24 | Repatriación de Patrimonio: El Caso de las Esculturas del Macizo Colombiano | feb-10 | 0 |

| 25 | Patrimonio arqueológico en Colombia es víctima de vandalismo | feb-07 | 0 |

| 26 | DIVULGACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO | feb-06 | 2 |

| 27 | Sabanografía #2 La antelia de Fute: un excepcional meteoro en la Sabana | ene-26 | 3 |

| 28 | Sabanografía #1 Un meandro por un puente. El paso del Camellón de Occidente por el río Bogotá en el siglo XVII | ene-26 | 0 |

| 29 | Sabanografías | ene-25 | 0 |

En un segundo momento se partió de los posts anteriores y se hizo análisis del número 27, que también es reintroducido en el número 17. El autor genera un hilo narrativo del pasado al presente y luego retorna al pasado para generar un desenlace conclusivo en el que enlaza la antelia con el arte rupestre del Tequendama y con “mitos” de la cultura Mhuysqa (chibcha) citando a Zerda y Triana que exponen esas relaciones que perciben en torno a las nieblas del salto de Tequendama y los relatos fantásticos y maravillosos de otros autores sobre las antelias o espectros de Brocken. Los grabados en aguafuerte transmiten sensaciones de antigüedad, de grandiosidad, de registro científico por los detalles de los dibujos que guardan una estrecha relación con las fotografías y el video que muestran el mismo fenómeno en distintos tiempos y en distintos países.

La hacienda Fute en el municipio de Soacha resalta la experiencia en el territorio Mhuysqa como un lugar en el que ocurren cosas maravillosas y extraordinarias que aprovecharon para enriquecer su conocimiento de la sabana y plasmarlo en múltiples expresiones culturales. Si bien es un artículo con 500 visualizaciones en nueve meses es significativa la cantidad de personas que lo hemos leído y que genera admiración por este pueblo nativo de la sabana de Bogotá. Lo que puede llevar al lector a su identificación con este territorio y esta cultura.

Tabla 2. Notas de campo, de acuerdo con Spradley (1980)

| Sabanografías | La antelia de Fute: un excepcional meteoro en la Sabana |

| 1. Espacio: físico o lugares | Es un espacio virtual que presenta una página web vinculada a Facebook desde el canal de DivulgARK: https://divulgark.wixsite.com/sabanografias/post/anteliadefute, este artículo a su vez, hace referencia a un espacio físico ubicado en el municipio de Soacha, en la hacienda colonial llamada Fute. |

| 2. Actor: personas | La protagonista de este texto es la antelia, que es un fenómeno meteorológico excepcional de proyección monumental de la sombra acompañada de halos irisados alrededor sobre bancos de neblina. Lo que llevó al autor a organizar el artículo en varias partes: primero la cita de una crónica de 1878, luego la relaciona con un término más científico, a partir de lo cual cita otros autores que hablan de lo que pudo significar este fenómeno para los chibchas (o Muiscas) en relación con Bochica, sus dioses, los mohanes y termina con la muestra de un petroglifo, de la región del Tequendama que podría representar la antelia. |

| 3. Actividad: lo que hacen las personas | La observación consistió en navegar a la página de Facebook y elegir la publicación o post que más se acercara al arte rupestre Mhuysqa, luego de leer el intro ir al artículo completo en la página web citada. |

| 4. Objeto: cosas físicas que se presentan | El texto incorpora tres grabados del siglo XVIII y XIX en técnica de aguafuerte, una ilustración en carboncillo del siglo XX, dos fotografías y un video del presente siglo. |

| 5. Acto: acciones sencillas que la gente hace | La gente que ha visitado la página web del artículo lo ha visitado 499 veces, a 16 personas les ha gustado y ninguno escribió comentarios. |

| 6. Evento: un conjunto de actividades que la gente realiza | En casi nueve meses de publicado lo han visitado 500 veces, siendo la publicación que menos visitas ha recibido, comparado con las 1132, 1196 y 1887 de los otros artículos de la misma sección. |

| 7. Tiempo: la secuencia que toma lugar en el tiempo | El artículo está publicado desde el 23 de enero de 2023, a la fecha (octubre 2023) lleva casi nueve meses en línea. |

| 8. Meta: las cosas que la gente está intentando lograr | El autor se propone mostrar la relación de la antelia con la cultura nativa de la sabana de Bogotá y cómo esta pudo inspirar mitos como el de Bochica, los mohanes y dioses Mhuysqa. También lanza la hipótesis que tal fenómeno pudo también inspirar el arte rupestre con grabado de petroglifos. |

| 9. Sentimiento: las emociones sentidas y expresadas | El texto resalta el maravillarse con la antelia y sentimientos de sobrecogimiento por lo particular y sorprendente del meteoro. Resulta muy sugestivo imaginarse el fenómeno al revisar los grabados, las fotografías y el video de eventos extraordinarios como la antelia, que ocurren en el territorio Mhuysqa. |

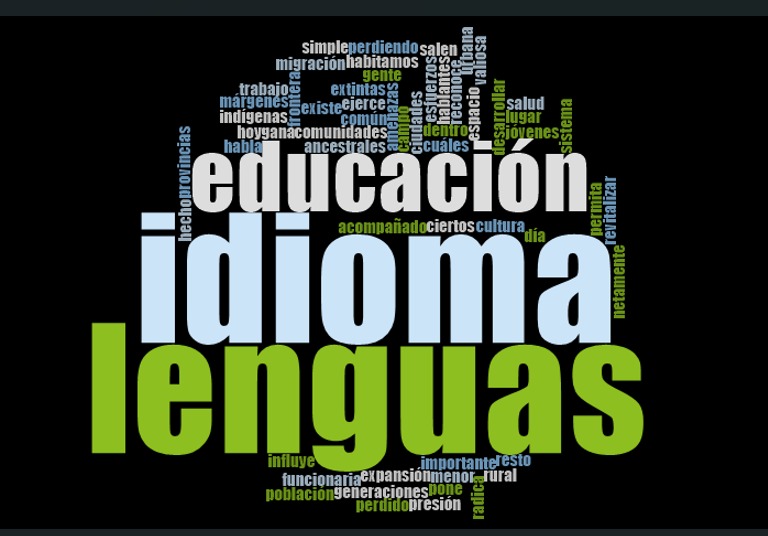

En un tercer momento, se adentra el análisis en la materialidad lingüística de cómo está escrito el artículo y desde esos componentes separados qué se puede inferir del relato completo. Por sus verbos se puede observar que predominan las conjugaciones en presente seguidas por las conjugaciones en pasado estableciendo una relación interesante entre los dos tiempos que hace la narración atractiva. Adicionalmente está escrito en voz activa facilitando al lector la inmersión en las historias, que si bien, los autores citados son referencias a crónicas de siglos anteriores actualiza el relato al presente, acercando la cultura Mhuysqa nuestro tiempo.

Tabla 3. Análisis de la materialidad lingüístico-textual -Fairclough (1989)-

| Sabanografía: Antelia | Pretérito | Participio | Gerundio | Presente | Infinitivo | Condicional | Imperfecto | Imperativo | |

| A. Tema del texto (vocabulario-léxico) | El artículo está escrito con vocabulario académico y utiliza un léxico muy amplio de formas y palabras | ||||||||

| B. Los actores | |||||||||

| Enunciadores, interlocutores, citas | Lázaro María Girón, Johann Silberschlag, Liborio Zerda, Miguel Triana, Jorge Juan, Antonio de Ulloa, la antelia (el fenómeno metereológico) | ||||||||

| Las acciones (verbos, modos, modalización, voz activa, voz pasiva) | El texto está escrito en voz activa. Principalmente en tiempo presente y en pretérito | Presenciar, describir, disipar, quedar, hacer, surgir, ir, poder, crear, plasmar, deber, llevar, dejar | Ser, reseñar, consignar, estudiar | Insinuar, seguir | Deber, soler, poder, dibujar, acotar, adjudicar, relacionar, adherir, plasmar, cerrar, sugerir, maravillar, saber, desconocer, haber, expresar, tratar, ser, encontrar | Resultar, citar, inspirar, asociar, representar, ser, estimular, intentar, explicar, dejar, atribuir, detonar, llevar, alimentar, tratar | Haber, tener, poder | Estar, salir, parecer, representar formar | Ver, ser |

Conclusiones

Si bien el estudio está en una etapa preliminar aún no se puede concluir de forma definitiva cómo estas apuestas académicas en redes sociales generan procesos de identificación con la cultura Mhuysqa a partir de estas sensibilidades y reinsistencias. Sin embargo, con las metodologías de análisis proyectadas para el análisis del discurso y de los contenidos no textuales se puede aproximar a tener más información que permita de manera más argumentada responder a las preguntas de investigación por el tema identitario, y a entender mejor como desde esta apuesta en redes sociales se ha podido construir.

Referencias bibliográficas

Salamanca, D. (2016). EL GRUPO BACHUÉ. El Proyecto Bachué: los modernistas relegados. Semana, https://www.semana.com/impresa/arte/articulo/arte-bachue-grupo-modernista-hena-rodriguez-dario-achury-rafael-azula-barrera/46284/.

Guber, R. (2001). Capítulo 4 “La entrevista etnográfica” o “el arte de la no directividad”. En La etnografía. Método, campo y reflexividad (págs. 75-100). Bogotá: Grupo Editorial Norma.

Van Dijk, T. (2016). Análisis Crítico del Discurso. Revista Austral de Ciencias Sociales, 203-222.

Fairclough, N. (2023). Critical Discourse Analysis. En M. Handford, & J. Gee, The Routledge Handbook of Discourse Analysis. Routledge Handbooks in Applied Linguistics series (págs. 9-20). Routledge.

Geertz, C. (1973). Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books.

Hernández Carrera, R. (2O14) La investigación cualitativa a través de entrevistas. Su análisis mediante la teoría fundamentada.

Garrido, Norman. (2017). El Método de James Spradley en la investigación cualitativa. Enfermería: Cuidados Humanizados, 6(spe), 37-42.

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Piensa_globalmente,_actúa_localmente

[2] La ortografía de la palabra muisca tiene actualmente al menos cinco variantes en su escritura según el pensamiento y los referentes tomados para cada grupo que lo utiliza.